こんにちは、さぼリーマンのすみかへようこそ。今日はクロス取引について語ろうと思う。

ある日、僕はカフェで読書をしながらブラックコーヒーを飲んでいた。何の本だったかは思い出せないけれど、たぶんフィッツジェラルドかカポーティだったと思う。そんな時、隣のテーブルから「クロス取引って知ってる?」という声が聞こえてきた。僕は本を閉じ、そっと耳を傾けた。

「クロス取引って、株の売買を同時に行って配当や株主優待をゲットする手法らしいよ。リスクもあるけど、うまくやればノーリスクで得できるってさ。」

ふむ、ノーリスクで得をする? そんなうまい話が本当にあるのか? というわけで、今回は「クロス取引」について、さぼリーマン的ユーモアたっぷりで解説していこうと思う。

クロス取引って何?

クロス取引(クロス取引とは?リンク)とは、株の売りと買いを同時に行うことで、株価の変動リスクを抑えながら株主優待や配当を手に入れる手法だ。もっと簡単に言えば、「価格変動で損をしないようにヘッジしながら、オイシイところだけもらう」取引のこと。

具体的な手順はこんな感じだ:

- A社の株を、現物取引で「買い」注文する。

- 同じタイミングで、信用取引で「売り」注文をする。

- 権利確定日を過ぎたら、信用売りを決済して株を手放す。

- 株主優待だけ手元に残る。

そう、まるでパーティーでフルコースを頼んで、デザートだけ食べて席を立つようなものだ。

どんなメリットがあるのか?

クロス取引の魅力は、何といっても「株価の変動に左右されずに株主優待をもらえる」点にある。

- 株主優待が確実にもらえる(例:飲食店の割引券、旅行券、クオカード)

- 株価変動のリスクが少ない(買いと売りを同時にするので、値動きの影響を受けない)

- 配当金も狙える(ただし信用取引の売りには配当調整金がかかることもある)

たとえば、吉野家(9861) の株主優待を狙うとしよう。クロス取引を使えば、手数料(貸株料)分で牛丼(約3000円分)が手に入る。つまり、「持ち続けるリスクなしで、牛丼がもらえる」というわけだ。

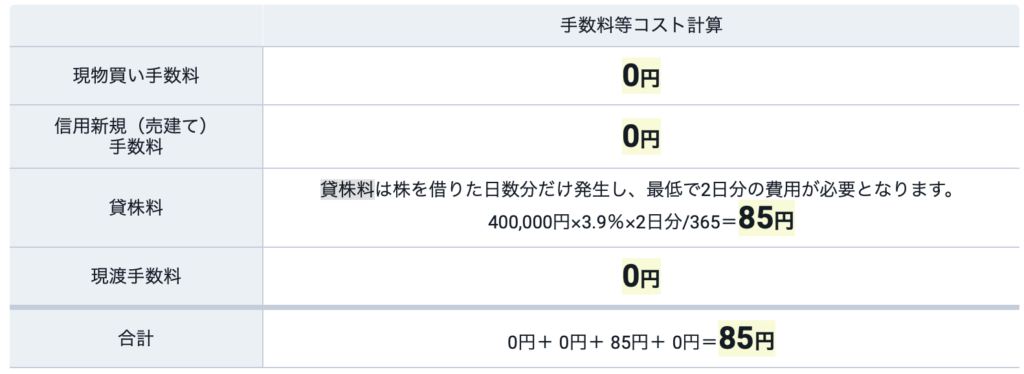

例えばSBI証券なら100株40万の株を2日間借りると85円になります。

いやいや、これってほぼ錬金術じゃないか?

しかしデメリットもある

もちろん、そんな簡単に儲けられる話には落とし穴がある。

- 手数料がかかる(売買手数料や貸株料が発生するため、利益が目減りする)

- 配当金の調整がある(信用売りをすると配当金相当額を支払う必要がある)

- 制度信用だと逆日歩のリスク(信用売りの需要が高い場合、思わぬコストが発生する)

特に「逆日歩(ぎゃくひぶ)」は要注意だ。これは信用売りの人気が高まりすぎると、追加でコストが発生する仕組みだ。まるでカフェで最後の一杯のラテを取り合うようなものだ。

逆日歩の実例

例えば、ある銘柄で1株あたり10円の逆日歩が発生したとしよう。1000株持っていたら、1日で10,000円の追加コストになる。まさに「優待はもらえたけど、それ以上に損した!」なんて事態が起こるわけだ。

実際にクロス取引をやってみよう

では、実際にクロス取引をやるとしたらどうすればいいのか?

- 証券会社を選ぶ(手数料の安い証券会社を選ぼう)

- 対象銘柄を探す(権利確定日をチェックし、優待内容を確認)

- 信用売りができるか確認(一般信用売りがある銘柄を選ぶと逆日歩のリスクがない)

- 売りと買いを同時に注文(タイミングを間違えると損をするので注意)

- 権利確定日を過ぎたら決済(翌日以降に信用売りを決済し、ポジションを整理)

実際の取引例として、SBI証券のクロス取引ガイドリンク も参考にしてほしい。

まとめ

クロス取引は、うまく使えば「リスクを抑えながらオトクに株主優待をもらえる」素晴らしい手法だ。ただし、手数料や逆日歩に注意しながら慎重に行う必要がある。

FIREを目指すサラリーマンにとって、節約や投資は重要な要素だ。クロス取引を活用すれば、「お金をなるべく減らさずに楽しむ」という技が身につくかもしれない。

最後に、こう思うのだ。

「クロス取引って、うまく使えば悪くない。でも、結局のところ牛丼がタダで食べられるってだけの話なんだよね。」

それでも、タダで牛丼が食べられるなら、やる価値はあるんじゃないだろうか?